Zwischen Spielraum und Denkraum: KI-gestützte Kunstvermittlung in virtuellen Ausstellungen

von Isabelle Hamm

Juli 2025

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in den letzten Jahren zu einem vielseitigen Instrument der Kunstvermittlung entwickelt. So halten KI-basierte Technologien zunehmend Einzug in analoge und virtuelle Museumsräume und eröffnen neue Wege zu personalisierten Besuchserlebnissen – von Apps und Websites mit interaktiven Chatbots über Roboter bis hin zu multimedialen Installationen. Besonders Chatbots ermöglichen eine individuell zugeschnittene Ansprache, etwa durch persönliche Kunstempfehlungen, Veranstaltungstipps oder kuratierte Rundgänge. Solche Anwendungen wurden unter anderem für den Louvre, im Centre Pompidou oder im Frankfurter Städel Museum entwickelt. Ergänzend übernehmen humanoide Roboter wie „Pepper“ in vielen internationalen Häusern Aufgaben im Besucher:innenservice: Sie begrüßen, informieren, interagieren und passen sich den Interessen des Publikums an. Auch Installationen wie der Dalí-Deepfake im Dalí Museum in Florida („Dalí lives“) oder der Van Gogh-Avatar im Musée d'Orsay („Hello Vincent“) schaffen dialogische Zugänge zu Leben und Werk bedeutender Künstler:innen. Teils bewegen sich solche KI-Erlebnisse gar an der Schnittstelle zwischen Kunstvermittlung und Kunstwerk.

Doch so vielfältig die Möglichkeiten der Personalisierung durch KI auch erscheinen, werfen sie auf unterschiedlichen Ebenen eine Reihe grundlegender Fragen auf. Einige davon sind ethischer Natur: Auf welchen Daten und Algorithmen basieren die Entscheidungen der KI? Wer kontrolliert die Inhalte, die Nutzer:innen angezeigt werden? Wie transparent, nachvollziehbar und vertrauenswürdig sind die vermittelten Informationen? In der Kunstvermittlung ergeben sich weiter auch rezeptionsbezogene Fragen zur Rolle des Publikums: Wann fördert eine personalisierte Ansprache die aktive Auseinandersetzung mit Kunst und wann läuft sie Gefahr, Nutzer:innen in eine passive Konsumhaltung zu drängen? Wie lässt sich verhindern, dass algorithmische Vorschläge die inhaltliche Vielfalt und Offenheit ästhetischer Erfahrung einschränken? Schließlich spielen auch gestalterisch-konzeptionelle Fragen eine Rolle: Wie verändern KI und digitale Tools die Dramaturgie von Ausstellungen? Wer kuratiert, Mensch oder Maschine? Und wie lassen sich Formate entwickeln, die sowohl technologische Möglichkeiten als auch museale Bildungsziele miteinander verbinden?

An dieser Stelle rücken Interaktion und Partizipation als zentrale Prinzipien zeitgemäßer Kunstvermittlung ins Zentrum der Betrachtung, insbesondere in virtuellen Ausstellungsformaten. Diese eröffnen jenseits physischer Grenzen und klassischer Rezeptionsformen neue Spielräume für dialogische und nutzerorientierte Ansätze und unterschiedliche Dimensionen der Interaktion, wie etwa in Apps, als Webanwendungen oder auch in Form von Videospielen. KI kann eine besondere Rolle in virtuellen Ausstellungen einnehmen: Durch dialogorientierte Interfaces, personalisierte Vermittlungsangebote und algorithmisch generierte Inhalte lässt sich die Beziehung zwischen Ausstellungsinhalten und Publikum neu denken. Im Folgenden soll schlaglichtartig ein Blick auf drei Projekte geworfen werden, die exemplarisch aufzeigen, wie KI im digitalen Ausstellungsraum innovative Formen der Kunstvermittlung zwischen Interaktion und Partizipation ermöglicht.

#1 BioMedien: Ein KI-Guide zu KI-Kunst

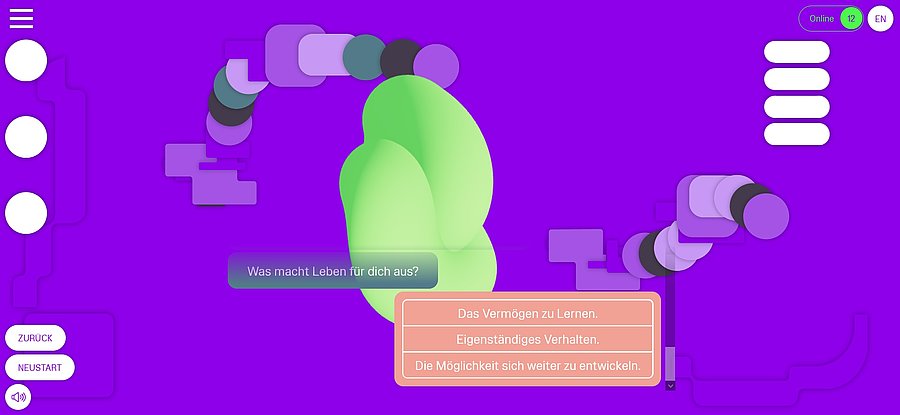

Die virtuelle Ausstellung BioMedien aus dem Jahr 2022 wurde vom ZKM – Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe als Hybrid-Projekt zur analogen Schau „BioMedien. Das Zeitalter der Medien mit lebensähnlichem Verhalten“ entwickelt und greift die Themen KI und künstliches Leben nicht nur kuratorisch, sondern auch in Form der digitalen Vermittlung auf. Das Online-Publikum wird von einem künstlichen Wesen namens bMEDIA durch die Ausstellung begleitet, einem regelbasierten Chatbot, der also nicht mit freien Texteingaben, sondern ausschließlich mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten arbeitet. Die Reaktionen der Nutzer:innen haben somit mal Einfluss auf die Richtung des Gesprächs, mal ist es unerheblich, welche Reaktionsoption gewählt wird: die Antwort fällt teils sogar im Wortlaut gleich aus. Daher passen sich die technischen Gegebenheiten gut in die Narration der virtuellen Ausstellung ein.

Der Bot dient in erster Linie als einführender Guide zu vier KI-Kunstwerken, mit denen die Online-Nutzer:innen interagieren können. In dieser doppelten Verschränkung – ein KI-Guide, der an KI-Kunst heranführt – entsteht ein medienreflexiver Kommentar auf die Rolle von KI in der Kunst und ihrer Vermittlung. Die Interaktion mit bMEDIA bleibt zwar oberflächlich, verweist aber genau dadurch auf ihre eigentliche Funktion: Es geht weniger um den Dialog und mehr um die Inszenierung. Die virtuelle Ausstellung BioMedien macht damit deutlich, dass KI nicht nur Inhalt, sondern zugleich Medium der Auseinandersetzung ist.

#2 Occupy White Walls: Der Kunst-Geschmack-Generator

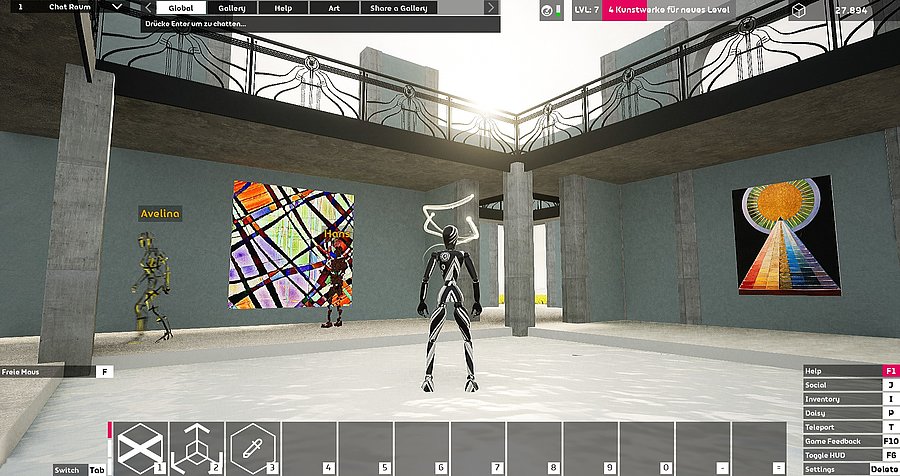

Occupy White Walls – erstmalig veröffentlicht im Jahr 2022 – zeigt, wie sich KI auch als dynamisches Werkzeug zur Kunstentdeckung mit verschiedenen Formen der Beteiligung nutzen lässt. Occupy White Walls ist ein Spiel des Londoner Entwicklerstudios StikiPixels und operiert unabhängig von musealen Institutionen. Es zielt auf die Demokratisierung von Kunst und ermutigt Nutzer:innen, sich von kanonischen Vorstellungen zu lösen und dem eigenen ästhetischen Empfinden zu folgen. So können Nutzer:innen eigene virtuelle Museen nach ihrem Geschmack entwerfen, einrichten und kuratieren. Die Werke dafür stammen aus einer stetig wachsenden Datenbank, durch welche die KI D.A.I.S.Y. (Discover Art Intended Specifically for You) führt. Sie analysiert das individuelle Nutzerverhalten, etwa favorisierte oder im Spiel gekaufte Kunstwerke, und generiert daraus kontinuierlich neue Vorschläge. Das Stöbern durch D.A.I.S.Y.s „Angebote“ folgt einem Shuffle-Prinzip, das an das Scrollen durch soziale Medien (oder gar Glücksspiel-Mechanismen) erinnert: Jeder Klick verspricht überraschende Kunst, vielleicht sogar ein neues Lieblingswerk. Berücksichtigt werden Werke der Kunstgeschichte ebenso wie von Spieler:innen hochgeladene Beiträge. Die Interaktion wirkt niedrigschwellig, bietet aber kaum gezielte Steuerung: Es gibt keine Suchfunktionen oder Filter, was die Eigeninitiative einschränkt. Erst nach Übernahme eines Werkes in die eigene Sammlung kann angegeben werden, dass weitere ähnliche Inhalte gewünscht werden (wobei es hier häufig zu Fehlermeldungen kommt). Für kunstunerfahrene Nutzer:innen kann die automatisierte Vorschlagslogik einen niedrigschwelligen Zugang bieten, während die damit verbundene Unschärfe ein kunsthistorisch geschultes Publikum frustrieren kann. Der Reiz in der Interaktion mit D.A.I.S.Y. besteht letztlich in der Spannung, ob der nächste Vorschlag ein Treffer ist und die KI den eigenen Geschmack „verstanden“ hat. Genauere Informationen zu D.A.I.S.Y.s Algorithmus sind jedoch nicht einzusehen, sodass das Tool aus Sicht der Spieler:innen eine Blackbox bleibt.

Museen können aus diesem Format Überlegungen ableiten – etwa zu niedrigschwelligen, geschmacksgesteuerten Formen der Kunstvermittlung, die klassische Kategorisierungen bewusst umgehen, zum experimentellen Einsatz von KI-Vorschlagssystemen zur Ansprache individueller Interessen oder zur Entwicklung kritisch-reflexiver Formate, die algorithmische Steuerungsprozesse selbst thematisieren.

#3 xCurator: Co-Kuratierung mit KI

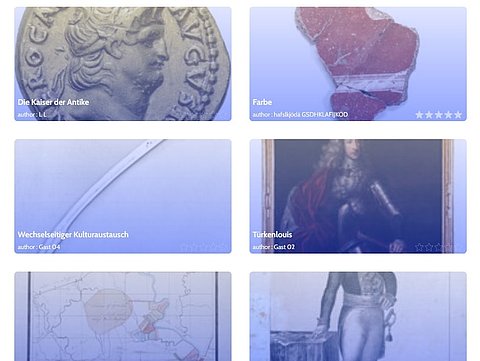

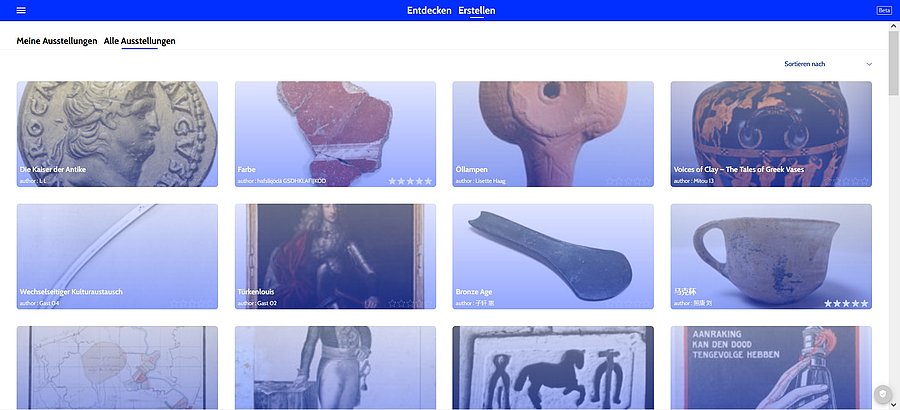

Der xCurator ist eine digitale Plattform des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe, die in Kooperation mit dem Allard Pierson Museum in Amsterdam entwickelt wurde, um neue Formen digitaler Partizipation im musealen Kontext zu erproben. Der xCurator, veröffentlicht im Jahr 2023, hat eine neue Ebene der Co-Kreation in die digitale Kunstvermittlung des Museums eingeführt, wobei er die KI-gesteuerten Prozesse nachvollziehbar macht und Gestaltungsspielraum für die Nutzer:innen ermöglicht. Nutzer:innen können dort kulturhistorische Objekte entdecken und eigene virtuelle Ausstellungen kuratieren. Die Seite gliedert sich in zwei Bereiche: „Entdecken“ und „Gestalten“. Unter „Entdecken“ sind die digitalisierten Sammlungen der beiden Museen mit Filterfunktionen, Objektbeschreibungen und Metadaten präsentiert. Ergänzend dazu finden sich KI-generierte Schlagworte und Verlinkungen, die als solche deutlich markiert sind und zu denen auch ein Userfeedback abgegeben werden kann. Im Bereich „Gestalten“ können angemeldete Nutzer:innen eigene digitale Ausstellungen zusammenstellen, Themen setzen, Objekte auswählen und selbst oder mithilfe generativer KI Texte verfassen. Die Nutzung dieses Angebots ist intuitiv verständlich und auch ohne Vorkenntnisse oder lange Vorbereitung leicht umsetzbar. Die Plattform verzeichnet inzwischen über 60 nutzergenerierte Ausstellungen, von kulturhistorischen bis hin zu humorvollen Beiträgen.

Der xCurator setzt damit auf ein niedrigschwelliges Partizipationsmodell, das insbesondere die Hemmschwelle senken soll, sich aktiv an digitaler Ausstellungsgestaltung zu beteiligen. Zwar stellt sich die Frage, wie tiefgehend sich Nutzer:innen tatsächlich mit Inhalten auseinandersetzen, wenn KI bei Themenfindung, Objektauswahl und Textproduktion so stark unterstützt. Doch liegt auch gerade darin eine Qualität des Formats: Statt auf aufwändige Kurationsarbeit zu fokussieren, wird überhaupt ein Einstieg in die Sammlungsinhalte ermöglicht. Diese Offenheit weist großes Potenzial auf, denn durch diesen Ansatz wird (digitale) Kuration nicht als exklusive Fachaufgabe, sondern als partizipatives Angebot für ein breites Publikum verstanden. Positiv hervorzuheben ist beim xCurator auch die konsequente Transparenz im Umgang mit KI, von der Kennzeichnung generierter Inhalte bis hin zur Offenlegung der Funktionsweise in einem FAQ. So wird nicht nur Partizipation ermöglicht, sondern auch Vertrauen in das Format gefördert.

Vertrauen spielt in der Auseinandersetzung mit KI eine zentrale Rolle, sowohl gesellschaftlich als auch im musealen Kontext. Museen gelten als Institutionen mit hoher Glaubwürdigkeit, wie die Studie „Das verborgene Kapital. Vertrauen in Museen in Deutschland“ des Instituts für Museumsforschung vom Jahr 2024 zeigte. Diese Vertrauensbasis stützt sich nicht zuletzt auf die Annahme ihrer Neutralität – eine Vorstellung, die zunehmend kritisch hinterfragt wird, aber nach wie vor prägend für die öffentliche Wahrnehmung ist. Kommt KI in der Kunstvermittlung zum Einsatz, ist Transparenz daher umso wichtiger. Wie funktioniert das System? Welche Daten liegen ihm zugrunde? Wer hat die Kontrolle? Die Offenlegung algorithmischer Prozesse kann nicht nur die Vermittlungstools selbst vertrauenswürdiger machen, sondern auch zu einem reflektierten Umgang mit der Technik beitragen. Wenn Museen genau aufzeigen, wie sie KI einsetzen, gehen sie mit gutem Beispiel voran und schaffen nicht nur Zugang zu Kunst, sondern auch zu einem grundlegenden Verständnis digitaler Technologien. So wird Vermittlung doppelt wirksam: als inhaltlicher Zugang und als digitale Bildung.

Die virtuellen Ausstellungsräume BioMedien, Occupy White Walls und der xCurator stehen exemplarisch für verschiedene Abstufungen und Formen der Beteiligung in KI-gestützten Vermittlungsformaten. So wird das Gespräch mit der KI in BioMedien über KI-Kunst zum Meta-Kommentar, während jedoch Besucher:innen nur eingeschränkt Möglichkeiten der Interaktion gegeben sind. Occupy White Walls wiederum integriert User-Generated-Content in sein KI-Tool, wobei die Suche nach neuen Lieblingsbildern nur indirekt und undurchsichtig steuerbar ist. Schließlich öffnet der xCurator eine Sammlung online zur KI-gestützten Co-Kreation, bei der Besucher:innen selbst ohne (zu) großes Zeitinvestment kuratieren können.

Die Fragen nach der richtigen Balance zwischen Anleitung und Offenheit, zwischen KI-gesteuerter Unterstützung und individueller Gestaltung lässt sich nicht pauschal beantworten. Im Zusammenspiel mit KI entstehen neue Grauzonen, in denen sich Beteiligung, Steuerung und kreative Eigenleistung nicht immer klar trennen lassen. Doch gerade in offenen, noch wenig standardisierten Formaten wie virtuellen Ausstellungen kann bereits die niedrigschwellige Teilnahme einen wichtigen ersten Schritt bedeuten. Digitale Ausstellungsräume bieten ein großes Potenzial als experimentelle Plattformen, innerhalb derer sich neue Formen der Kunstvermittlung in einem stetigen Lern- und Aushandlungsprozess ausprobieren und weiterentwickeln lassen.

Virtuelle Ausstellungen

BioMedien. 2022. ZKM – Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, aufgerufen am 02.07.2025. https://biomedia.zkm.de/

Occupy White Walls. 2018/2022. Entwicklung: KULTURA Ex Machina/Stiki Pixels. Publisher: KULTURA Ex Machina/Stiki Pixels/Kultura Ex Machina Limited.

xCurator. 2023. Badisches Landesmuseum Karlsruhe, aufgerufen am 02.07.2025. https://xcurator.landesmuseum.de/

Weiterführende Links und Literaturverweise:

Büchel, Julia. 2022. Repräsentation – Partizipation – Zugänglichkeit. Theorie und Praxis gesellschaftlicher Einbindung in Museen und Ausstellungen. Bielefeld: transcript, aufgerufen am 1.08.2025. URL: file:///C:/temp/Downloads/ssoar-2022-buchel-Reprasentation_-_Partizipation_-_Zuganglichkeit.pdf

Carius, Hendrikje/Fackler, Guido. 2022: „Ausstellungen digital kuratieren. Formen und Diskurse, Herausforderungen und Chancen.“ In: Exponat – Raum – Interaktion. Perspektiven für das Kuratieren digitaler Ausstellungen, herausgegeben von Hendrikje Carius und Guido Fackler, 15-38. Göttingen: V&R unipress.aufgerufen am 1.08.2025. URL: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/kulturwissenschaft/56723/exponat-raum-interaktion?srsltid=AfmBOoohZjsF9N4SzmT5A6E61EDWWjoKam4p8UDlAuy1-7b_Ui4Z_AOk

Institut für Museumsforschung, Staatliche Museen zu Berlin. 2024. Ausgerechnet: Museen 2022. Sonderhefte der Zahlen und Materialien, Bd. 10. Online, aufgerufen am 02.07.2025. URL: https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/institut-fuer-museumsforschung/forschung/publikationen/sonderhefte-zahlen-und-materialien-aus-dem-institut-fuer-museumsforschung/

Thiel, Sonja/Bernhardt, Johannes C. (Hg.) 2023. AI in Museums: Reflections, Perspectives and Applications. Bielefeld: transcript, aufgerufen am 1.08.2025. URL: https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6710-3/ai-in-museums/?number=978-3-8394-6710-7

Isabelle Hamm, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur Medienwissenschaft und Mediendidaktik an der Universität Osnabrück. Ihre Schwerpunkte in Forschung und Lehre umfassen Museologie, digitale Kunstvermittlung, Schnittstellen von Computerspielen und Kunst sowie die Vermittlung und Ausstellbarkeit von Computerspielen und digitaler Kunst. In ihrem Promotionsprojekt beschäftigt Sie sich mit der Bedeutung virtueller Ausstellungen für die Museumsarbeit anhand deren Geschichte und gegenwärtigen Erscheinungen. Sie ist Mitherausgeberin des Sammelbandes „Gaming the Metaverse“ (transcript, 2025) und Mitorganisatorin der Tagungsreihe „Spiel | Museum“ (2023/2025). Als Co-Projektleitung konzipierte und realisierte sie die Apps „Kunstfreunde im Wallraf“ für das Wallraf-Richartz-Museum und „Warhol & Friends“ für das Museum Ludwig in Köln. Weitere Informationen und Publikationen von Isabelle Hamm sind online zu finden.