Helpdesk Hate Speech – digitaler Gewalt besser begegnen

Interview mit Elena Kountidou, Geschäftsführerin der Neuen deutschen Medienmacher*innen

von Ina von Kunowski

April 2025

Die Neuen deutschen Medienmacher*innen (NdM) sind ein Verein, der sich seit dem Jahr 2009 für mehr Vielfalt im Journalismus und gegen Hass im Netz einsetzt. Mit unterschiedlichen Projekten, Publikationen und Aktionen informiert der Verein über diskriminierungsfreie Medienarbeit und unterstützt Journalist:innen of Color und mit Einwanderungsgeschichte. Hinter dem Verein steht ein bundesweites Netzwerk von Medienschaffenden mit und ohne Einwanderungsgeschichte, die sich gemeinsam für mehr Diversität in der Medienlandschaft und eine ausgewogene Berichterstattung einsetzen. Indem das Netzwerk die freie Meinungsäußerung und eine bessere Zugänglichkeit zu Medien und Informationen unterstützt, möchte es die demokratische Zivilgesellschaft fördern.

Elena Kountidou ist Geschäftsführerin der Neuen deutschen Medienmacher*innen.

MAKURA: Vor gut einem Jahr haben Sie mit den Neuen deutschen Medienmacher:innen und als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz die Studie „Lauter Hass – leiser Rückzug“ veröffentlicht. Was hat Sie gerade zu diesem Zeitpunkt veranlasst, eine Studie zu den Effekten digitaler Gewalt zu beauftragen?

Kountidou: Im Jahr 2019 gab es die erste repräsentative Studie in Deutschland, die sich mit der Wahrnehmung von Hate Speech im Netz beschäftigt hat; durchgeführt vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ).

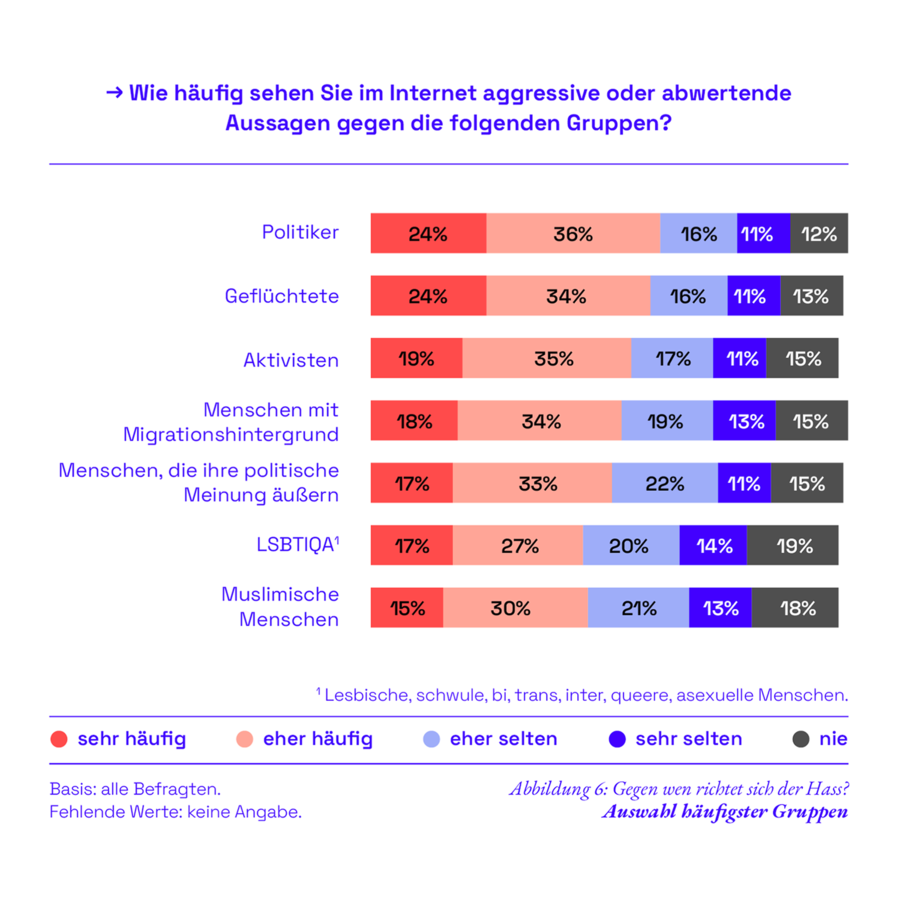

Eine wichtige Erkenntnis aus der Studie von 2019 bestand darin, dass sich aufgrund von Hassattacken im Netz zahlreiche Menschen aus Online-Debatten zurückziehen. Aus einer wissenschaftlichen Perspektive erschien es uns dann sinnvoll, fünf Jahre später eine weitere Erhebung zu machen, um Entwicklungen erkennen und Dynamiken besser analysieren zu können. „Lauter Hass – leiser Rückzug“ ist also die zweite repräsentative Studie. Es wurden dafür im Oktober 2023 über 3000 Menschen befragt.

Wie geht der „leise Rückzug“ vonstatten, wen betrifft er und warum ist er für unsere Demokratie bedrohlich?

Die Studienergebnisse zeigen, dass jede zweite Person schon einmal online beleidigt wurde. 25 Prozent der Befragten wurde bereits körperliche Gewalt angedroht. Besonders häufig betroffen sind nach eigenen Angaben Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund, junge Frauen und queere Menschen. Ungefähr die Hälfte der Befragten hat in unserer Studie gesagt, dass sie ihr Verhalten oder ihre Kommunikation aufgrund von Hass und Hetze im Netz ändern; und zwar so, dass sie ihre politische Meinung weniger häufig nennen oder sich in Debatten nicht positionieren. Es lässt sich beobachten, dass Betroffene sich zunehmend aus öffentlichen Debatten zurückziehen. Der öffentliche Diskurs verliert damit vielfältige Stimmen. Dieser sogenannte Silencing-Effekt hat sich seit 2019 verstärkt. Der Hass bleibt laut, der Rückzug der Betroffenen geht leise vor sich – es entsteht mehr und mehr ein Ungleichgewicht, welches ein gesamtgesellschaftliches Problem darstellt. Wenn sich Menschen aus Angst vor Hass im Netz aus dem digitalen Raum zurückziehen, wird der Diskurs zunehmend von den Hater:innen dominiert.

Wie stark verbale Gewalt im Netz zu Verhaltensänderungen führt, hat im Januar 2025 auch die Studie „Angegriffen und alleingelassen“ der Technischen Universität München gezeigt. Es wurden darin die Auswirkungen von digitaler Gewalt auf politisches Engagement untersucht, mit ganz ähnlichen Effekten, die wir auch beobachtet haben: Es sind vor allem politisch engagierte Frauen, die angesichts digitaler Gewalt an Rückzug aus dem Diskurs denken. Sie neigen noch stärker als Männer dazu, mit ihrem politischen Engagement – sei es in einem Verein oder einer politischen Partei – aufzuhören. Das sind sehr beunruhigende Ergebnisse, weil sie zeigen, dass verbale Gewalt zu Verhaltensänderungen führt und Entscheidungen von Betroffenen stark beeinflussen können.

Wir leben in einer postdigitalen Welt, in der Digitales und Physisches immer stärker als eine Realität wahrgenommen werden – welche Effekte lassen sich zwischen Hass und Hetze im Netz und physischer Gewalt beobachten?

Hass im Netz hat gravierende Folgen. Betroffene, vor allem junge Menschen, leiden unter Isolation und Angstzuständen. Gleichzeitig normalisiert sich digitale Gewalt und überträgt sich in den analogen Raum. Menschen radikalisieren sich – in Social Media oder in Telegram-Gruppen. Die rechtsextremen Anschläge in Hanau und Halle zeigen, dass dies keine Einzelfälle sind. In unseren Netzwerken häufen sich Drohungen gegen Journalist:innen und Engagierte – oft mit realen Konsequenzen. Deshalb müssen wir Hass im Netz entschieden bekämpfen.

Was ist aus ihrer Sicht zu tun?

Betroffene von Hass im Netz brauchen bessere Unterstützung – mit spezialisierten Beratungsstellen und geschulten Strafverfolgungsbehörden, die konsequent handeln. Bestehende Gesetze müssen auch online strikt angewendet und der Digital Services Act (DSA) zügig umgesetzt werden. Social-Media-Plattformen müssen Hass konsequenter ahnden und für gesellschaftliche Schäden mitverantwortlich gemacht werden. Zudem brauchen wir eine nationale Bildungsoffensive für Medienkompetenz, die finanziell so stark ausgestattet ist wie der Digitalpakt.

Im Namen der Informationsfreiheit kündigte Anfang Januar der Internetkonzern Meta an, für die USA die Kooperation mit unabhängigen Faktenchecks zu beenden, die 2016 eingeführt wurden. Es gibt eine Tendenz der großen Plattformen, weniger zu regulieren und zu moderieren, stattdessen soll die Online-Community es selber regeln. Welche Verantwortlichkeiten sehen Sie bei den Plattformen?

Plattformen tragen eine klare Verantwortung, Hassrede, Desinformation und strafbare Inhalte zu regulieren. Die Tendenz, Moderation und seitens der Plattformen organisierte Faktenchecks abzubauen und die Verantwortung auf die Community zu verlagern, ist problematisch, da Nutzer:innen weder die Ressourcen noch den rechtlichen Rahmen haben, um Inhalte effektiv zu prüfen. Es braucht klare Regeln, nach denen problematische Inhalte entfernt, Transparenz über Moderationsprozesse geschaffen und Schutz für unabhängige Faktenchecker:innen gewährleistet wird. Plattformen sind keine neutralen Räume, sondern wirtschaftlich orientierte Unternehmen – sie müssen daher in die Pflicht genommen werden, um digitale Räume sicher und demokratisch zu gestalten.

Der Chaos Computer Club fordert in der Satzung seit seiner Gründung im Jahr 1986 ein „neues Menschenrecht auf weltweite, ungehinderte Kommunikation“. Ist das freie Netz immer noch ein großes Ideal oder ein Trugbild?

Das freie Internet, wie es einst gedacht war, wird abgeschafft – es wurde von den Big-Tech-Monopolen übernommen. Die wachsende Dominanz der Plattformkonzerne über Information und Austausch führt zu einer gefährlichen Konzentration von Meinungsmacht, die unsere Demokratie bedroht.

Doch das Internet gehört uns allen. Als pluralistische Gesellschaft mit ganz unterschiedlichen Perspektiven, Standpunkten und Meinungen brauchen wir digitale, gemeinwohlorientierte Räume, die Dissonanzen ermöglichen und zu denen jeder Zugang haben kann. Wir müssen das Netz von der Dominanz der Monopolkonzerne befreien. Dafür fordern Initiativen wie „Save Social“ entschlossenes Handeln auf nationaler und europäischer Ebene: Demokratiefördernde Angebote müssen gestärkt, während monopolistische Plattformen ihre Privilegien verlieren sollten.

Bei welchen Strategien setzen Sie als Neue deutsche Medienmacher:innen an, um öffentliche Diskursräume als demokratische Diskursräume zu erhalten? Wie lässt sich dem Rückzug einer Vielfalt an Perspektiven und Stimmen begegnen?

Die Neuen deutschen Medienmacher:innen setzen sich dafür ein, öffentliche Diskursräume demokratisch und vielfältig zu erhalten. Ein zentraler Ansatz ist die Stärkung marginalisierter Stimmen durch Mentoring, Weiterbildungen und Netzwerke, um mehr Vielfalt in den Medien zu fördern. Gleichzeitig klären wir über diskriminierende Narrative und Desinformation auf und fordern von Plattformen klare Regeln gegen Hassrede sowie transparente Moderationspraktiken. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Schutz von Medienschaffenden, die Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt sind. Durch Beratungsangebote helfen wir ihnen, sich weiterhin am öffentlichen Diskurs zu beteiligen. Zudem setzen wir uns für eine konstruktive Debattenkultur ein, die unterschiedliche Perspektiven sichtbar macht, anstatt sie zu verdrängen. Vielfalt im Diskurs braucht aktive Förderung, klare Regeln und den Schutz derjenigen, die sich einbringen.

Gemeinsam mit Gewerkschaften der Journalist:innen, „Reporter ohne Grenzen“ und dem Verband der Opfer rechtsextremer Gewalt haben wir einen Schutzkodex entwickelt. Der Zehn-Punkte-Plan hilft Medienhäusern, ihre Mitarbeiter:innen bei Bedrohungen besser zu schützen – etwa durch interne Anlaufstellen oder juristische und psychologische Beratung. Besonders Journalist:innen, Politiker: innen und politisch Engagierte sind Angriffen ausgesetzt, doch auch kulturelle Organisationen sollten Sicherheitskonzepte entwickeln und klare Ansprechstellen für Betroffene Schaffen.

Die NdM unterstützen Journalist:innen und Medienschaffende dabei, proaktiv gegen Desinformation und Hass im Netz vorzugehen. Worin besteht die Unterstützung?

Ein zentraler Baustein sind geschützte Räume für Austausch, wie unser langjähriges Meetup für bedrohte Journalist:innen. Diese Treffen vermitteln den Teilnehmer:innen, dass sie nicht allein sind, und ermöglichen den Erfahrungsaustausch – ein unschätzbarer Wert. Wer von Shitstorms oder unverhältnismäßigen Angriffen betroffen ist, kennt das Gefühl von Ohnmacht und Isolation.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt auf der Aufklärung über Falschinformationen, insbesondere zum Thema Migration, eines der häufigsten Feindbilder. Doch Desinformation untergräbt nicht nur die Einwanderungsgesellschaft, sondern auch das Vertrauen in den Journalismus und die Demokratie. Deshalb müssen Medienschaffende gängige Falschnarrative erkennen, benennen und mit Fakten widerlegen können.

Angesichts eines Rückzugs von vielen aus dem öffentlichen Diskurs: Wo sind eigentlich kritische Gegenstimmen zu Hass im Netz? Wie wirken pro-demokratische Influencer:innen Falsch- und Desinformation und Hassrede entgegen?

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk versucht durch FUNK viele jüngere Formate auf unterschiedlichen Kanälen auszuspielen, um Desinformation, Hass und Hetze zu begegnen und positive Inhalte jugendgerecht aufzuarbeiten. Mirko Drotschmann leistet beispielsweise als MrWissen2Go viel Aufklärungsarbeit. Viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Bildungseinrichtungen wie die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt gehen stark in die Sozialen Medien und versuchen als Gegenstimmen aktiv zu werden. Rosa Jellinek klärt über Verschwörungserzählungen, Antisemitismus und Feminismus auf, Tupoka Ogette im Bereich Rassismuskritik.

Ich bewundere alle, die sich als Einzelpersonen lautstark für demokratische Bildungsarbeit engagieren – denn ich sehe, welchem Druck sie oft ausgesetzt sind. Manche haben inzwischen finanzielle Unterstützung oder öffentliche Förderung und können sich zumindest teilweise unterstützende Strukturen aufbauen. Doch viele, selbst sehr reichweitenstarke Influencer:innen, stemmen diese Arbeit komplett allein.

Es ist ein wichtiges, wenn auch schwieriges Engagement. Zudem gibt es die große Abhängigkeit von den Plattformen. Sie zu nutzen ist fragil, weil sie möglicherweise nicht mehr mit den eigenen Werten übereinstimmen, wie das bei der Plattform X geschehen ist, oder technische Formate geändert werden, auf die man sich immer neu einstellen muss. Wie viele personelle und zeitliche Ressourcen wir in diese Plattformen investieren! Es ist, als spiele man Mensch-ärgere-dich-nicht und während des Spiels werden einfach die Regeln geändert.

Inwiefern sind Ihre Forderungen nach mehr Vielfalt auch für Akteur:innen aus dem Kulturbereich relevant?

Kulturelle Angebote sind gerade in postdigitalen Zusammenhängen wichtig, weil Menschen in einem Raum zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben. Es ist ein Gegensatz zur Hyper-Individualisierung im Digitalen. Und das Zuhören, das gemeinsame Sehen, bietet Menschen an, selber einen künstlerischen Ausdruck zu finden und gemeinsamen Interessen nachzugehen. Ein zentraler Anspruch ist es, dass die kulturelle Bildung möglichst viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen erreicht. Es ist auch deshalb wichtig, weil viele Menschen sich abgehängt oder nicht gesehen fühlen.

Genau das ist die Kritik, die wir als Neue deutsche Medienmacher:innen an die Medien richten: Viele Lebensrealitäten kommen nicht zu Genüge vor. Es ist eine große Aufgabe, Menschen in ihren alltäglichen Räumen zu begegnen. Es ist zugleich aber auch eine Aufgabe, die die kulturelle Bildung besonders gut leisten kann, weil sie mit Haptik arbeitet, mit Gefühlen und mit den Sinnen. Sie darf sich jeglichem intellektuellen Diskurs auch verwehren, die Menschen einfach ansprechen und die Herzen öffnen. Das Vertrauen würde sicher wachsen, wenn Kulturinstitutionen selbst noch diverser wären. Das ist letztendlich eine der großen Fragen, die uns in allen Bereichen, sei es im Journalismus, in der Kultur und in der Politik beschäftigt.

Vielen Dank für das Interview, Frau Kountidou!

Geschäftsführerin Neue deutsche Medienmacher*innen

Elena Kountidou ist Geschäftsführerin der Neuen deutschen Medienmacher*innen (NdM), die sich für mehr Vielfalt im Journalismus und gegen Hass im Netz einsetzen. Die studierte Publizistikwissenschaftlerin arbeitete an der Schnittstelle von Kultur und Medien u.a. bei Arte, einem Projekt der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der Kulturen der Welt sowie für das Konzerthaus Berlin.

Informationen zu den Neuen deutschen Medienmacher*innen sind online unter www.neuemedienmacher.de zu finden.